遺留分とは?基本知識と法定相続人の権利を徹底解説

遺留分の基本概念

遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることが保障された相続財産の割合を指します。これは、被相続人が遺言などで特定の人に全財産を譲渡するよう指定した場合でも、一定の相続人が最低限の財産を受け取れるようにするための制度です。この制度は、相続人の生活保障や家族間の公平性を保つことを目的としています。

遺留分が認められる法定相続人は、配偶者、子(直系卑属)、および父母や祖父母(直系尊属)です。ただし、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。例えば、配偶者と子が相続人の場合、全体の遺留分は相続財産の1/2となり、これを法定相続分に応じて配分します。一方、直系尊属のみが相続人の場合、全体の遺留分は相続財産の1/3となります。

遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」を行うことで、侵害された分の金銭を請求することができます。この請求は、相続開始および侵害を知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に行う必要があります。

このように、遺留分制度は相続人の最低限の権利を保障し、遺産分配の公平性を確保するための重要な役割を果たしています。

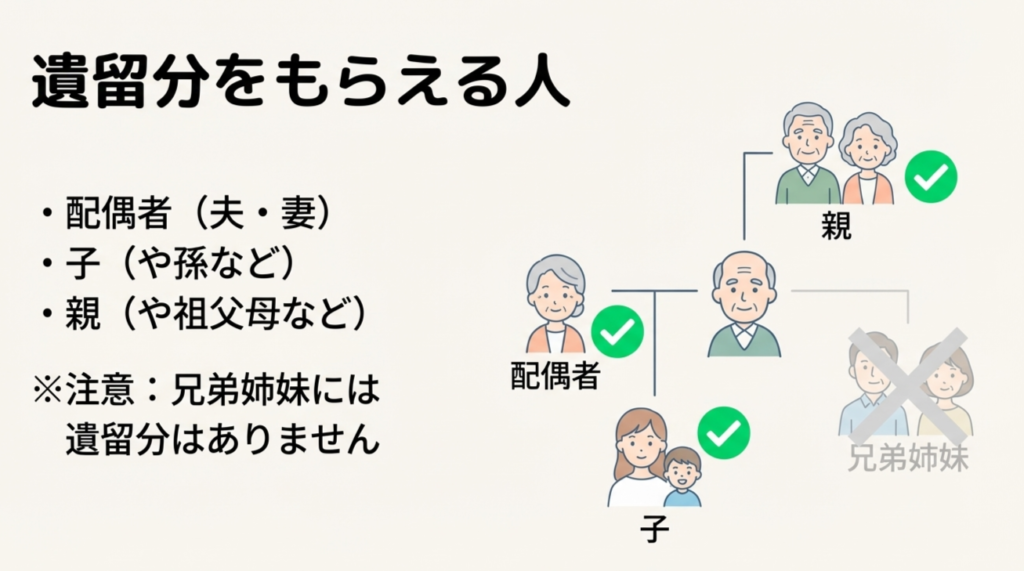

法定相続人の範囲と遺留分権利者

法定相続人とは、民法で定められた、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人々を指します。その範囲と順位は以下の通りです。

- 配偶者:常に相続人となります。

- 第1順位:子(直系卑属)。子が既に亡くなっている場合、その子(孫)が代襲相続します。

- 第2順位:直系尊属(父母や祖父母)。第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。

- 第3順位:兄弟姉妹。第1順位および第2順位の相続人がいない場合に相続人となります。

遺留分権利者とは、遺留分(法定相続人が最低限受け取ることが保障された相続財産の割合)を請求する権利を持つ人を指します。遺留分権利者となるのは、以下の相続人です。

- 配偶者

- 子(直系卑属)

- 直系尊属(父母や祖父母)

一方、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。そのため、兄弟姉妹が相続人であっても、遺留分を請求する権利は持ちません。

遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。例えば、配偶者と子が相続人の場合、全体の遺留分は相続財産の1/2となり、これを法定相続分に応じて配分します。一方、直系尊属のみが相続人の場合、全体の遺留分は相続財産の1/3となります。

このように、法定相続人の範囲と遺留分権利者の範囲は異なるため、相続手続きにおいては注意が必要です。特に、遺言や生前贈与を行う際には、遺留分を侵害しないよう配慮することが重要です。

遺留分の割合と計算方法

遺留分の割合と計算方法は、相続人の組み合わせによって異なります。以下に、具体的な割合と計算方法を解説します。

1. 遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の構成によって以下のように定められています。

- 直系尊属のみが相続人の場合:遺留分は相続財産の1/3

- 上記以外の場合(配偶者や子が相続人の場合など):遺留分は相続財産の1/2

これは、民法第1042条に基づいています。

2. 遺留分の計算方法

遺留分を計算する際には、まず「遺留分算定の基礎となる財産」を求めます。これは、被相続人が相続開始時に有していた財産に、生前贈与した財産の価額を加え、そこから債務を控除した額となります。

具体的な計算手順は以下の通りです。

- 遺留分算定の基礎となる財産の算出:

- 相続開始時の財産価額 + 生前贈与財産価額 - 債務総額

- 全体の遺留分額の算出:

- 遺留分算定の基礎となる財産 × 遺留分の割合

- 各相続人の具体的な遺留分額の算出:

- 全体の遺留分額 × 各相続人の法定相続分

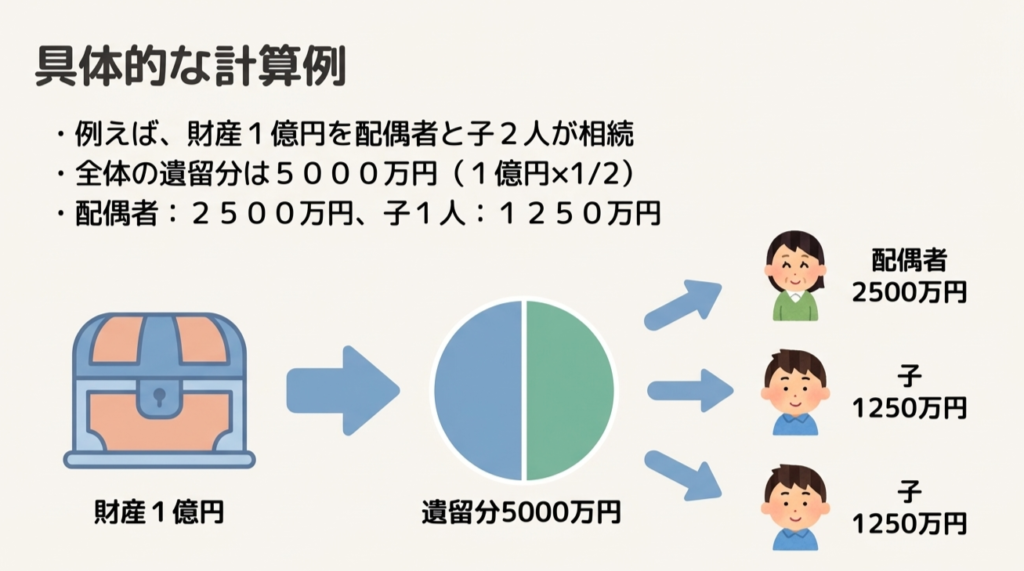

3. 計算例

例えば、被相続人が死亡時に1億円の財産を持ち、相続人が配偶者と子2人である場合を考えます。

- 遺留分算定の基礎となる財産:

- 1億円(相続開始時の財産) + 0円(生前贈与なし) - 0円(債務なし) = 1億円

- 全体の遺留分額:

- 1億円 × 1/2(遺留分の割合) = 5000万円

- 各相続人の具体的な遺留分額:

- 配偶者:5000万円 × 1/2(法定相続分) = 2500万円

- 子1人あたり:5000万円 × 1/4(法定相続分) = 1250万円

このように、遺留分の計算は相続人の構成や財産状況によって変動します。正確な計算や手続きについては、専門家に相談することをおすすめします。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、被相続人が遺言や生前贈与によって法定相続人の遺留分を侵害した場合、侵害された相続人がその不足分の金銭を請求する手続きです。

時効について

遺留分侵害額請求権には、以下の消滅時効が定められています。

- 短期消滅時効:相続の開始および遺留分の侵害を知った時から1年

- 長期消滅時効:相続開始の時から10年

これらの期間を過ぎると、遺留分侵害額請求権は消滅します。そのため、早めの対応が求められます。

弁護士への相談

遺留分侵害額請求は、手続きが複雑で専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、遺留分侵害額の計算、内容証明郵便の作成、調停や訴訟の準備など、適切なサポートを提供します。

遺留分を巡るトラブルとその対処法

遺留分を巡るトラブルは、相続において頻繁に発生する問題の一つです。以下に、よくあるトラブル事例とその対処法を解説します。

1. 遺言書による不公平な遺産分割

被相続人が特定の相続人に全財産を遺贈する遺言書を残した場合、他の相続人の遺留分が侵害されることがあります。これにより、遺留分を請求する側と遺贈を受けた側との間で対立が生じることがあります。

対処法:

- 遺言書の確認:遺言書の内容を精査し、遺留分の侵害があるか確認します。

- 話し合い:相続人間で協議し、遺留分を考慮した遺産分割を検討します。

- 専門家への相談:司法書士や弁護士に相談し、適切な対応を検討します。

2. 生前贈与による特定の相続人の優遇

被相続人が生前に特定の相続人に多額の贈与を行った場合、他の相続人が不公平感を抱き、遺留分の侵害を主張することがあります。

対処法:

- 贈与の事実確認:生前贈与の有無や金額を確認します。

- 遺留分の再計算:生前贈与分を含めた遺留分を再計算し、侵害の有無を確認します。

- 協議:相続人間で話し合い、公平な遺産分割を目指します。

3. 相続財産の評価額に関する争い

不動産などの評価額について、相続人間で意見が分かれ、遺留分の計算に影響を及ぼすことがあります。

対処法:

- 専門家による評価:不動産鑑定士などの専門家に依頼し、適正な評価額を算定します。

- 合意形成:専門家の評価を基に、相続人全員が納得できる評価額を設定します。

4. 遺留分の支払い能力に関する問題

遺留分を請求された相続人が、現金での支払いが困難な場合、トラブルに発展することがあります。

対処法:

- 代償分割の検討:現金以外の財産で遺留分を補填する方法を検討します。

- 分割払いの提案:遺留分の支払いを分割で行うことを提案し、相手方の同意を得ます。

5. 時効に関する争い

遺留分侵害額請求には時効があり、請求のタイミングによっては権利が消滅している可能性があります。

対処法:

- 時効の確認:遺留分侵害を知った時期や相続開始時期を確認し、時効が成立していないか確認します。

- 早期対応:遺留分の侵害を知った場合、速やかに請求手続きを行います。

これらのトラブルを未然に防ぐためには、被相続人が生前に相続人間で十分な話し合いを行い、公平な遺産分割を計画することが重要です。また、遺言書を作成する際には、遺留分に配慮した内容とすることで、相続人間の争いを防ぐことができます。

万が一、遺留分を巡るトラブルが発生した場合は、早めに専門家に相談し、適切な対処を行うことが望ましいでしょう。

遺留分に関する最新の法改正とその影響

2019年7月1日に施行された民法改正により、遺留分制度に関して以下の重要な変更が行われました。

1. 遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権への変更

従来の「遺留分減殺請求権」では、遺留分権利者は侵害された遺産そのものの返還を求めることができました。しかし、改正後は「遺留分侵害額請求権」として、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求する形に変更されました。

2. 生前贈与の遺留分算定基礎財産への算入期間の明確化

改正前は、生前贈与の遺留分算定基礎財産への算入期間が明確でない部分がありました。改正後は、相続人に対する生前贈与は原則として相続開始前の10年間、第三者に対する生前贈与は原則として相続開始前の1年間に行われたものが遺留分の算定基礎財産に含まれることが明確化されました。

これらの改正の影響

これらの改正により、遺留分権利者は遺産そのものではなく、金銭での請求が基本となりました。これにより、遺産の共有状態を避け、相続手続きの円滑化が期待されています。また、生前贈与の算入期間が明確化されたことで、相続人間の公平性がより確保されるようになりました。

これらの改正点を踏まえ、相続対策や遺言書の作成時には、遺留分への配慮が一層重要となります。適切な相続対策を行うためには、専門家への相談をおすすめします。

まとめ

遺留分は、法定相続人が最低限確保できる相続財産の割合を保障する制度であり、相続における公平性を維持するための重要な役割を果たしています。しかし、遺言や生前贈与によって遺留分が侵害されるケースも少なくありません。そのため、遺留分侵害額請求の手続きや、遺留分を巡るトラブルの対処法を理解しておくことが大切です。また、2019年の民法改正により、遺留分に関する制度が変更され、遺留分侵害額請求が金銭請求に一本化されるなどの影響が生じています。これらの知識を踏まえ、相続対策や遺言書の作成時には、遺留分への配慮が一層重要となります。適切な相続手続きを進めるためには、専門家への相談を検討することをおすすめします。

遺留分に関するよくある疑問

Q1. 遺留分を放棄することは可能ですか?

遺留分の放棄は可能ですが、この意思決定は慎重に行う必要があります。遺留分の放棄は、相続開始後には適宜の方法で行えます。相続開始前の遺留分放棄は裁判所の許可が必要です。

Q2. 遺言で遺留分を減らすことはできますか?

遺言により遺留分を直接減らすことはできません。遺留分は法律で保護された相続人の最低限保障されるべき権利であり、遺言でこれを侵害する内容の遺産分割方法の指定をしても、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求によって自己の遺留分相当額の金銭を請求できます。

Q3. 遺留分侵害額請求の期限はありますか?

はい、遺留分侵害額請求には期限が設けられています。相続の開始及び遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内に請求を行う必要があります。また、相続の開始から10年が経過すると、いかなる場合でも遺留分請求権は消滅します。この期限内に適切な手続きを行うことが重要です。